@《致命女人》相关热播

-

全23集

法律与秩序第五季

萨姆·沃特森,埃帕莎·默克森,杰里·奥尔巴赫,克里斯·诺斯,吉尔·亨内斯

-

全6集

全6集 斯巴达克斯前传

彼得·门萨,史蒂文·A·戴维斯,露西·劳莱丝,特穆拉·莫里森,卢克·佩格勒,莱乔·瓦斯列夫,马努·贝内特,约翰·汉纳,布鲁克·威廉姆斯,杰弗瑞·托马斯,莱斯丽-安·布莱德,达斯汀·克莱尔,丹尼尔·弗雷里格尔,安德·坎宁安,尼克·塔拉贝,吉米·莫瑞,大卫·伍德雷,史蒂芬·乌瑞,玛丽莎·拉米雷斯,斯特芬·劳瓦特,沙恩·朗吉,安迪·惠特菲尔德,杰森霍德,Peter·Feeney,Josef·Brown,

-

第7集完结

看不见的城市

马可·皮科西

-

8集全

少年特工亚历克斯第一季

奥托·法兰特,罗恩·阿德科鲁埃,埃斯·巴蒂,尼亚切·海邓迪,卡尔·法雷尔,斯蒂芬·迪兰,布伦诺克·奥康纳,托马斯·列文

-

已完结 共9集

终结者外传第一季

琳娜·海蒂,托马斯·戴克,莎莫·格劳

-

已完结 共8集

已完结 共8集 为什么贫穷?

内详

-

13集全

全能星人

内详

@最近更新美国剧

-

更新至05集

更新至05集 夜的表象第一季

内详

-

已完结 共22集

已完结 共22集 双面女间谍第一季2001

迈克尔·瓦尔坦,卡尔·卢波利,詹妮弗·加纳,凯文·韦斯曼,朗·瑞弗金

-

全6集

全6集 黑暗42天第一季

内详

-

全13集

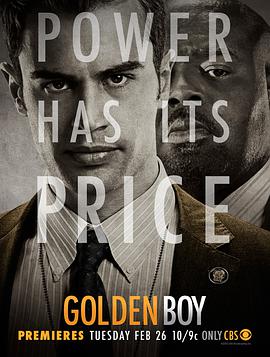

全13集 金童

凯文·阿历詹卓,齐·麦克布赖德,西奥·詹姆斯,邦妮·萨默维尔,AlSapienza,霍特·麦克卡兰尼

-

全10集

全10集 一切都一样SQN

内详

-

完结

凶宅异闻录

蒂莫西·斯波,马修·麦克费登,茱丽叶特·斯蒂文森,阿曼达·劳伦斯,埃莉诺•沃辛顿-考克斯,斯嘉丽·斯蒂特,萝西·凯弗利洛

-

全23集

全23集 律师本色第三季

DylanMcDermott,KelliWilliams,MichaelBadalucco,LisaGayHamilton,SteveHarris,CamrynManheim

@《致命女人》相关影评

《致命女人》第一季凭借其女性主义话题和出色的叙事技巧,与当下日益开放的社会而政治上趋近保守的美国形成了一股角力。号称美国史上最严格的反堕胎法案“心跳法案”的通过,是日趋保守的政治体系对近百年来的女权主义运动的又一次打压。而《致命女人》的播出,似乎就是对准了那些持着大男子主义、保守价值观的主流生态开出了致命的一击,三个女人深陷于三个不同时代的迥异困境,表达时代社会背景之下(即父权制占统治地位),女人如何通过自身的女性名义,去反抗绝杀父之法,从而寻找确立女性的地位和价值。本文将从三个方面去探讨这一女性问题,分别是从叙事、美学以及主题探析三点来对《致命女人》进行论证分析——她们如何以以“杀”之名,谱写女之歌。

一、精巧的叙事技巧,突围传统女性桎梏。

首先,《致命女人》最显而易见的用三个时代的不同女性来讲述三个女性故事。六十年代下的中产阶级父权家庭,男性主宰着家庭和事业,而女人则是男性在生活上的补充;八十年代则发生在富裕阶层之下的女性身份和LGBT群体的复杂纠纷;到了现代2019年是性开放视野下的新型情侣关系的三足故事。三个时代的女性故事,通过相似的母题进行平行叙事,这一点毫不陌生,最早采用这种叙事方式的是格里菲斯的《党同伐异》,它采用新颖的分段结构,各段的故事和背景不同,却彼此衔接顺畅,由河流逐渐汇聚成激流,表达出对历史进程的思索,营造出了恢弘的气度。格里菲里在这里回应了《一个国家的诞生》中遭受非议的种族主义,《致命女人》的故事可以与此形成对应,是对不公平男权制社会的回应。但是它关注的点更加细微且精巧,仅仅是针对女性、属于女性的叙事,这也与大多数气势恢宏的史诗电影,突显男性气概、历史命运等的宏大叙事不同,女性总是处于边缘地位,在主流叙事(传说、电影、小说、宗教)等的概述中从来都是客体地位,男性始终是主体,他们主宰着叙事的发展,而像《一个国家的诞生》《宾虚》这一类,女性永远找不到真正的价值。而这,正是《致命女人》所反对的叙事方式,它不意在叙述女性命运史诗,它更像是去刻画一种女性形象,一种试图摆脱男性束缚,寻求女性平等的对话或是多人关系中的自我价值的女性身份。因此,编导们采取这样一种精巧的叙事方式,不仅仅是意在结构上的整齐统一,更是形成了一种灵活、超文本的对话属性,让这三个不同时空的女性故事可以超越时空的完成“对话”,让这种女性表达汇聚成更猛烈更具摧毁力的激流,去摧毁父权制之下的种种女性囚笼。

《致命女人》在叙事方式上的运动,采取了灵活多变的风格,其中最重要的就是对同一故事的多重视角的叙述。热拉尔·热奈特提出了一套严整的符号学叙事理论,他提出了“叙事、叙述、故事”三个概念,尤其是当叙事不等于叙述,而叙述决定着叙事的状态时,对叙述的分析成为了叙事学分析的重点。在《致命女人》中,叙述的主体十分多变,最主要的是他采用一种记录采访式的内聚焦视角,包括妻子、丈夫、情人、旁观者、死者等在内的主观叙述。在热奈特的叙述中,认为这种叙事的叙事者代替了作者,确立起与文本话语系统的关系,不是作者在叙述,而是叙述者在表达与陈述。《致命女人》正是借用多重人物的视点来叙述“Why Women Kill”这一电影标题,如同希区柯克的“麦格芬”、奥逊·威尔斯的“玫瑰花瑞”一般的叙事技巧,来完成对整个“杀人”事件的全景式表述。借用人物的独白或采访式对话,来表达常规叙事中缺失的女性视角或配角视角的补充,是赋予主线故事更多对女性的解读空间和外延的思考。同时,这种视角一定程度上脱离了常规的好莱坞式封闭的叙事技巧,在常规好莱坞的电影中人物始终无法脱离故事而存在,也让观众沉浸在梦幻虚假的故事中完成人生体验,而《致命女人》则用这种“超越”的视角打破了传统的好莱坞叙事,让观众从虚假的影像中脱离出来,进而对这样一种看似疯狂而又合理的杀夫故事产生现实的思考,提醒观众保持对影像的距离,形成自己的独立思维,而不是去纯粹的消费女性影像。

二、统一的美学风格,跨文本的女性对话。

《致命女人》尽管是三个不同时代的女性故事,但是导演在对故事的节奏和影像的表现上追求着统一的风格。首先最为明显的是人物的设置上,三组故事都有相似性的主要人物和次要角色,包括丈夫、妻子、情人、协助者、旁观者等,这种相似性的人物设置给整个故事的节奏增添了可控的因素,使得三个故事可以平行的河流同时向海洋汇聚,形成更猛烈、惊险的叙事张力。在这一点上,导演还有意的运用相似性的剪辑转场和同一个配乐来完成节奏的把控,尤其是在第一集当中用特效场景无缝连接起三个时代的家庭,十分精巧流畅。同时,编导们有意加入了多场舞蹈的场面,用巧妙的剪辑串联起三个时空的故事,包括最后一场杀戮所用的超现实主义的舞蹈,将三个场景完美的融合到同一场舞蹈当中,让杀戮的仪式感和女性的自由之舞形成巧妙的呼应,寓意着女性最后的胜利。通常的好莱坞歌舞片(好莱坞黄金时代)是建立在所谓“视觉快感”(劳拉·穆尔维语)和“窥视癖”(主要指“暴露癖”与“恋物癖”,克里斯蒂安·麦茨语)的创作心理和观众心理之上,对女性的身体和形象是一种满足快感的消费行为,在这一表述之中,歌舞片就是将女性客观化,拒绝女性进入“菲勒斯”的中心叙事的主流态度。而《致命女人》巧妙的借助这一歌舞形式,反其道而行之,把对女性的反抗表达与歌舞形式结合起来,形成浑然一体的女性之舞。不仅仅是歌舞形式,其中还包括舞台剧、新闻采访、超现实对话等的形式,笔者不过度叙述。

总的来说,这种剧作(表现形式)上的精心设计,使得三个不同时空的女性可以形成巧妙地呼应,她们的焦虑、困难、抉择不再是个单个的困难,而是一群女人在不同环境下的相似遭遇,一种女性普遍性的群体的焦虑和困境,包括对不忠的男人的容忍、大男子主义的压迫,对平等的性的需求以及经济结构变化之下的女性地位问题等等,这些大大小小的角色困境已经不再是单个虚构出来的情节需要,而是奠定在女性生活经验的基础之上,对其进行的二次创作,试图将更多的注意力放到这些问题之上。通过这些叙事的技巧,能够形成女性共同身份的表达。

作为三个故事发生的同一场景——房子,承担了三个女人在叙事上的联系,这也作为一种场景上的美学风格承担了不同身份的女性表达。六十年代的贝丝·安和罗布的家庭结构和两性地位就是五六十年代美国社会普遍的中产阶级家庭模板,丈夫不仅是家庭的经济支柱,还在夫妻关系中占据绝对的统治地位。而对于他们的家庭装饰,是蓝色为主色调和谐的简洁殷实的中产家庭风貌,显示出当时传统的家庭女性和事业男人的现实对照,这里的女性反抗的是传统的父权制家庭的压迫,和五六十年代女性解放、摆脱男性束缚的潮流形成对应。早在1949年,法国女权主义者西蒙•波伏娃发表了作品《第二性》被新一代女性奉为经典,书中所提及的“女人并非生来就是女人,而是后天才成为女人的。”对包括美国在内的第二次女权运动起到了巨大的推动作用。片中贝丝·安的邻居希拉曾提到过一本关于女权主义的书《女性的奥秘》,其作者贝蒂·弗里丹在书中就说过:“她将家庭比喻为“舒适的集中营”,描绘了女性面临的“无形的困扰”,号召妇女冲破家庭的束缚走向社会,结束对女性的性别歧视。”而罗布及其对妻子的标准要求,就是贝丝•安所面临的“无形困扰”。八十年代的西蒙娜通过豪华的家庭装饰显示出一个富婆的形象,包括墙上的名画、安迪·沃霍尔式的西蒙娜自画像、自身的珠宝穿戴等等这些显而易见的视觉元素,塑造的是一个十分具有门面的女性形象。她所要面临的是更加复杂的同性恋问题和女性的交际问题,看似十分激烈的冲突,编导有意用浮夸的剧情和表演去弱化道德伦理的剧烈冲突。看上去如此不靠谱的几段情感,最终却以异样的温情和祥和的死亡来结束,给予悲惨女性巨大的慰藉与关怀。新世纪20年代的家庭场所,更多的是轻便、随意的场景布置。角落堆砌的杂物,低矮的沙发,长桌高椅、没有过度的装饰,日常的咖啡和冰箱食物,显示出的是当下十分开放、简约的生活方式(当然也包括性开放的意识)。三人行的性关系重新审视了当下的婚姻关系,对女性而言,是一种更加自由、多样的性爱体验,女性逐渐从传统的父权制关系中逃离出来,而第三者的插入式对于这一是新型性关系下危机的探讨。影片的最后,也正是用房子的交换转让直接连接了三个女人,她们都用“杀”的方式进行了跨时空的对话,捍卫了女性的尊严与权力。并且,随着第四位房客的一声枪响,似乎寓意着女性的斗争史并继续谱写。

三、“杀”出女性出路,女性自我书写。

片名的“Why Women Kill”已经用事先张扬的谋杀来吸引观众的注意力,杀谁或者怎么杀不是电影要探究的关键,而是为何而杀这一题眼。而通过叙事的层层展开,对女人为何而杀进行多层次、多角度的动机分析,像撒网一般铺陈叙事,最终通过“杀”来完成对女性自我的书写。

贝丝·安杀的是对女性身体的囚禁。丈夫和邻居的丈夫,是两个大男子主义者的代表,贝丝·安的被缚是两方面造成的,一方面是丈夫对妻子的传统要求,另一方面是对死去女儿的愧疚,代表着是主流价值观的压迫和家庭的阴影。贝丝·安所要对抗的是一座大山(主流)和一个包袱(女儿),丈夫的谎言则是压倒骆驼的最后一根稻草,她所设计的“死亡计划”不仅仅是对于自身的救赎,更是对群体的号召(妻子的情人、邻居),通过自身的反抗试图号召更多的女性联合起来,去反抗自私自利的男性话语,这种反抗是建立在男性具象的压迫之上,寻求两性的平等,正如当时那个时代一样,女性自给自足,寻求经济独立,自我事业的建树,平等的选举权,两性间分工的自然性等等。六十年代风起云涌的女权运动虽然电影中没有提及,但是所表达的女性之声依然是那个时代女性的心声。

西蒙娜的“杀”夫是对两性关系的和解。八十年代的女权主义已经逐步取得进展,这一时期也兴起了性别研究,因此,也出现了形形色色的女性主义流派。人们在父权意识形态中形成的概念使得她们从男权的角度来描述这个世界,而女权主义者对这些习以为常的概念提出了挑战。片中最明显的就是西蒙娜的女性地位的上升,以及传统的男权观念在片中几乎很少呈现,并且加入了同性恋、中年与少年的性关系和性的伦理道德讨论。相比于传统的性爱关系,西蒙娜与丈夫的“情与欲”的羁绊更加微妙和复杂,但是两者的“性外遇”相比之下是一种更加平等的两性关系,压迫着他们的是传统的伦理道德观念,从他们邻居朋友的态度可以看出这样一种普遍的道德压迫。西蒙娜的敌人是世俗观念而非是丈夫本人,他们不同寻常的性伴侣所遭遇的不公平待遇,反而弥合了将要分崩离析的家庭。丈夫的“死”是社会偏见、世俗压迫的牺牲品,而西蒙娜的“杀”夫,是对丈夫的拯救,是对于当下人伦道德的讽刺批判。八十年代的女性困境,已经不仅仅是传统的父权形象,更应该是整个社会所扮演的道德精英。

洁德的被杀是新型伴侣关系的思考。对于泰勒和伊莱,一方面是传统男权身份几近消失,另一方面是双性恋带来的多边关系,他们所定制的伴侣契约关系是对于传统婚姻契约关系的打破,试图分区性与爱的单一性来满足更多元的自身需求。当第三者合理巧妙地插入其中时,三角关系也不再是最稳定的形状,尤其是在两性关系之中,看看《祖与占》《戏梦巴黎》等,几乎无法存在一种稳定的三角关系。三者之中两两关系的变化,包括经济地位、性行为等的差异性,以及人对于爱的嫉妒心和占有欲,这些个人心理与现实原因是难以逾越的,洁德的死正印证着这种新型情侣关系践行的艰难性。可以看到的是,这段故事虽然女性占比数量大(两女一男),但已经渐渐地想要跳脱单独的男性或者女性叙事,或者说不再专注这种不对等的两性关系,而是试图剔除性别差异的单纯的伴侣关系,寻求一种更加自由、平等的人与人的性爱关系。

通过对三个女性故事的戏剧化呈现,《致命女人》不仅仅讲述了一个富有趣味、嗨点十足的故事,还敏锐的抓住不同时代下的女性命运,她们用“杀”之名,共同书写出关于女性自我的篇章。笔者仅以以上三点作为表述的窗口,去试图探讨作品中所要表达的女性主义视角。同时笔者也寄予期待,无论是男性还是女性,我们共同拥有一个美好未来。